Esta historia me la contó E’to Tiemoko, brujo de los mandinga. Creo que vale la pena conocerla, aunque los bambara digan que no se puede creer nada de lo que cuenten los mandinga. Hay algo de envidia en el comentario, porque los mandinga han sido siempre una sociedad más adelantada que la de los bambara.

Por ejemplo, E’to Tiemoko nunca hubiera llegado a brujo de haber nacido en el territorio de los bambara, porque allí el que nace de padre cazador será cazador y el que nace de guerrero será guerrero. Sin embargo, entre los mandinga, alguien hijo de cazador puede llegar a ser brujo con el tiempo. Si se lo propone y reúne condiciones, claro.

Todo empezó hace ya algo más de cuatro décadas, cuando el célebre explorador británico sir John Doubleday –amigo personal de un hijo del Livingstone aquel que se perdió en la selva– llegó hasta las orillas del gran río Congo para visitar a su amigo Kuyate, jefe de la tribu de los mandinga, vecinos de los bambara.

Todo empezó hace ya algo más de cuatro décadas, cuando el célebre explorador británico sir John Doubleday –amigo personal de un hijo del Livingstone aquel que se perdió en la selva– llegó hasta las orillas del gran río Congo para visitar a su amigo Kuyate, jefe de la tribu de los mandinga, vecinos de los bambara.

¿De qué se conocían ambos?... Nadie lo sabe con certeza. Una versión fiable asegura que fueron socios en un negocio de alimentos de boca –una especie de catering de bajo costo para turistas, exploradores y cámaras de la National Geographic–, hasta que, luego de varias intoxicaciones, los afectados le pegaron fuego al chiringuito en un reprobable dies irae.

El caso es que sir John tenía la intención de alcanzar las estribaciones de las montañas Sarakolé, picos que cierran el horizonte al final de la sabana. Alguien le había asegurado que existían unas imponentes cataratas a las que los nativos llamaban “aguas que hablan”.

El caso es que sir John tenía la intención de alcanzar las estribaciones de las montañas Sarakolé, picos que cierran el horizonte al final de la sabana. Alguien le había asegurado que existían unas imponentes cataratas a las que los nativos llamaban “aguas que hablan”.

El jefe Kuyate le refirió que, en algunas noches de silencio, cuando los leones no rugen, las hienas no ríen –¿de qué se ríen las hienas?– y los sapos macho no croan con fuerza llamando a las hembras, esas noches, digo, solía escucharse como un murmullo de agua proveniente de allá lejos.

Al jefe Kuyate le importaban una mierda las cataratas, tanto si hablaban como si no. Sin embargo, puso a disposición de su amigo un joven fuerte y despierto llamado E’to Tiemoko, hijo y nieto de cazadores, para que le sirviera de guía y acompañante.

Lo cierto es que el inglés partió una mañana en busca de las “aguas que hablan” acompañado por el joven, que soñaba con llegar a ser, con el tiempo y una caña, el brujo de su tribu mandinga.

Apenas emplearon tres días con dos noches en alcanzar la cascada. Al pié del agua les recibieron los otrora belicosos tutsi, a los que colmaron de abalorios, espejitos y latas de sardinas y caballa en aceite vegetal, mientras las féminas se entusiasmaban con los ojos azules del explorador y sus enormes y retorcidos bigotes amarillos de nicotina. Algunas le hacían atrevidas proposiciones deshonestas que el explorador se apresuraba a rechazar ingeniando mil excusas, porque los ingleses ya se sabe que nunca han sido amigos de estas licencias.

Apenas emplearon tres días con dos noches en alcanzar la cascada. Al pié del agua les recibieron los otrora belicosos tutsi, a los que colmaron de abalorios, espejitos y latas de sardinas y caballa en aceite vegetal, mientras las féminas se entusiasmaban con los ojos azules del explorador y sus enormes y retorcidos bigotes amarillos de nicotina. Algunas le hacían atrevidas proposiciones deshonestas que el explorador se apresuraba a rechazar ingeniando mil excusas, porque los ingleses ya se sabe que nunca han sido amigos de estas licencias.

Las cataratas no eran gran cosa, ciertamente, y no le impresionaron en absoluto al bueno de John: “Hablan, sí, –anotó en su diario– pero su conversación es triste y abatida, decaída, como precipitándose a un abismo”. Tanta fue su decepción que decidió regresar, sin más trámite, por donde habían venido.

Cuenta Tiemoko que, tras un día de marcha, comenzaron a escuchar lo que consideraron el rugido de un león. No con la intensidad urgente como al reclamar a una hembra en época de celo o aprestándose a la caza o marcando el territorio, no, sino como un baladro de profundo sufrimiento.

A sir John Doubleday le picó la curiosidad –además de algunos mosquitos–, decidido a averiguar la razón de aquel extraño rugido. Entre unas acacias de bajo porte, hallaron un enorme león macho que yacía tirado cuan largo era, exhausto por el calor. Una de sus patas delanteras se veía atravesada por una espina de casi un palmo de largo. El animal, con la certeza de su instinto, sabía que, impedido de caminar, su fin estaba cercano.

Sir John no lo dudó. Con gran valentía, tomó resueltamente la pata del animal y, de un enérgico tirón, le arrancó la espina. Para estos casos –y en todo caso también– no hay nada mejor que un buen polvo, así que, echando mano de su botiquín personal, le aplicó una buena dosis de polvos de azol, que evitan la infección de las heridas y ayudan a su cicatrización.

Sir John no lo dudó. Con gran valentía, tomó resueltamente la pata del animal y, de un enérgico tirón, le arrancó la espina. Para estos casos –y en todo caso también– no hay nada mejor que un buen polvo, así que, echando mano de su botiquín personal, le aplicó una buena dosis de polvos de azol, que evitan la infección de las heridas y ayudan a su cicatrización.

–Has salvado mi vida y deseo recompensarte. Dime qué puedo hacer por ti –dijo el rey de la selva.

Sir John se mostró sorprendido: nunca hasta entonces le había hablado un león. El animal percibió la turbación del inglés.

–Soy el rey de la selva y, de no mediar tu noble acción, hubiese muerto en la plenitud de mi vida. ¿Qué puedo hacer por ti? –insistió el animal.

Sir John se retorció el bigote, pensativo.

–No es mi costumbre pedir favores a nadie –sonrió arrogante.

–No lo tomes como un favor, sino como mi agradecimiento sincero –aclaró el león.

–Muy bien –acabó por aceptar, animado–. Mi amigo Tiemoko y yo tenemos una larga jornada de marcha hasta su poblado. ¿Conoces el poblado mandinga?...

–Sí por cierto –sacudió su melena el león afirmativamente–. He tenido el placer de saborear a algunos de sus habitantes.

–No es un camino muy largo –continuó el explorador– pero sabes muy bien que está plagado de peligros: cocodrilos, búfalos, leopardos, hienas… Si no es demasiada molestia, quisiera que nos acompañes hasta llegar a donde el jefe Kuyate.

–Ningún problema –admitió el león encogiéndose de hombros–. Lo haré gustoso. ¡En marcha!

–Espera, espera –le contuvo el explorador–. No soy un hombre joven. Tanta humedad me agobia y me fatigo mucho al caminar. Estoy pensando que tal vez podrías llevarme sobre tu lomo.

Tras un momento de embarazoso silencio, aprobó el león:

–De acuerdo. Te debo la vida. Llegué a pensar que las hienas acabarían conmigo esta misma noche. De no ser por ti, no hubiera vuelto a ver la luz del sol.

–Otra cosa –se entusiasmó Doubleday–. Habrás visto la cantidad de moscas que nos rodean. Tal vez tú no las notes porque tienes el pelaje espeso, pero para mí son insoportables. Mientras me llevas en tu lomo ¿podrías ir agitando la cola para espantarlas?...

–Sí, claro, está bien –asintió la fiera–. A mí también me molestan. De todas forma, siempre lo hago, así que vámonos ya.

-Una última petición –dijo sir John casi avergonzado–. No llegaremos al poblado de los mandinga hasta mañana, con el sol bien alto. Pasaremos esta noche a la intemperie y cuando duermo sobre el suelo me levanto con un insoportable dolor de espalda. Sería muy gentil de tu parte –prosiguió el inglés– si permitieras que mi ayudante cortase tu melena para procurarme un cojín blandito que me facilite el sueño.

Cuenta Tiemoko, y aún hoy cuando lo cuenta se estremece, que el león se abalanzó sobre sir John Doubleday y de una sola dentellada acabó con la vida del explorador, momento que el joven aprendiz de brujo aprovechó para huir despavorido.

Cuenta Tiemoko, y aún hoy cuando lo cuenta se estremece, que el león se abalanzó sobre sir John Doubleday y de una sola dentellada acabó con la vida del explorador, momento que el joven aprendiz de brujo aprovechó para huir despavorido.

Años después, un hijo del Livingstone aquel que se perdió en la selva, alcanzó el lugar de los hechos acompañado de E’to Tiemoko, el nuevo brujo mandinga. En recuerdo de su amigo, mandó grabar, sobre una roca próxima, un culto epitafio que le recordara por los siglos de los siglos: Doubleday mortuus hic, anglorum explorator devoravit finita eorum stuporem.

Que en román paladino –más román que paladino– viene a significar: “Aquí murió Sir John Doubleday, un explorador inglés que terminó devorado por su propia estupidez”

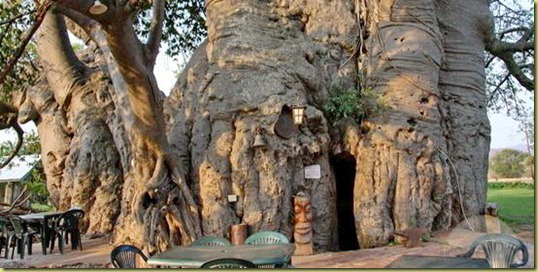

IMÁGENES: Arriba, dos fotos con la versión tradicional y moderna de un poblado mandinga. Centro, cataratas Victoria, visitadas por Livingstone en 1855, conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya o “el humo que truena”. Abajo, el león herido. Más abajo, brujos mandinga en una ceremonia de sanación. Última foto, el ataque del león según un dibujo de la época publicado en “The Pittsburgh Post-Gazette”. Durante el mundial de fútbol de 2010 en Sudáfrica, 300 brujos africanos, hicieron un ritual para bendecirlo. Sacrificaron un buey a las puertas del Soccer City, invocaron a sus antepasados para que aportasen energía y quemaron una hierba tradicional para pedir un buen campeonato.

Después llegó el sida, erosionando aún más la esperanza y la fuerza de una población devastada ya por la pobreza y los abusos del régimen del apartheid. En la década de 1990, mientras la enfermedad se propagaba por todo el país, el gobierno rehusó reconocer la pandemia, y cuando el número de infectados se hizo evidente, negó durante años el tratamiento necesario para sobrevivir. Posteriormente, Ciskei fue reincorporado a Sudáfrica como parte de la provincia del Eastern Cape, pero la situación no mejoró.

Después llegó el sida, erosionando aún más la esperanza y la fuerza de una población devastada ya por la pobreza y los abusos del régimen del apartheid. En la década de 1990, mientras la enfermedad se propagaba por todo el país, el gobierno rehusó reconocer la pandemia, y cuando el número de infectados se hizo evidente, negó durante años el tratamiento necesario para sobrevivir. Posteriormente, Ciskei fue reincorporado a Sudáfrica como parte de la provincia del Eastern Cape, pero la situación no mejoró.